レモンの栽培マニュアル

初心者でも簡単にできる、レモンをお家でも簡単に栽培できるマニュアルです。栽培環境にあわせて確認してみてください♪

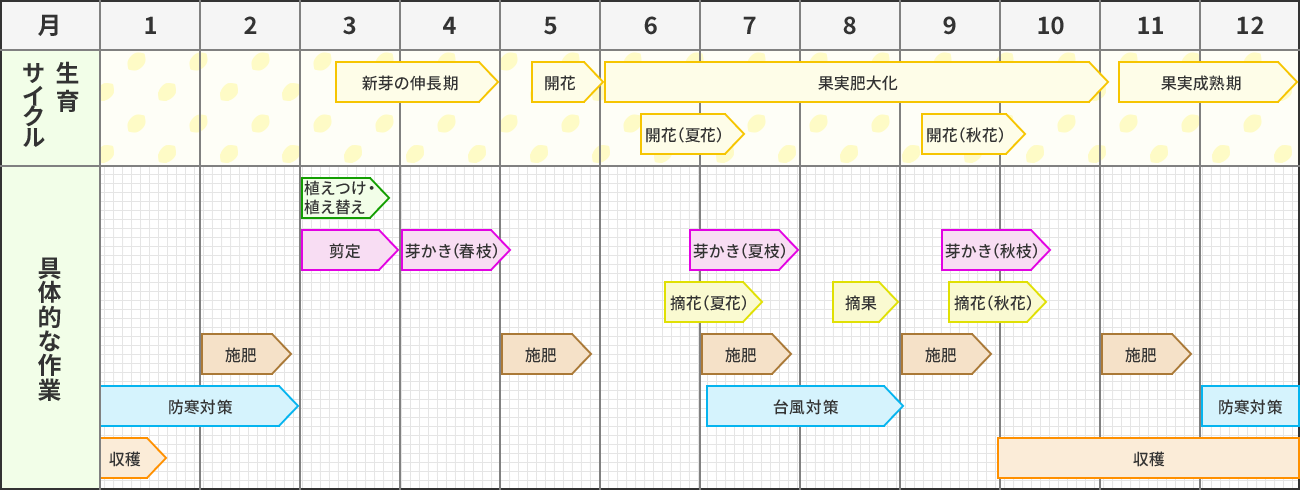

レモンの栽培カレンダー

レモンの育て方 各作業の説明

- ※ 植えつけ1年目は2年目以降と作業が異なります。各作業の説明に記載をしていますので、確認してください。

鉢への植えつけ

用意するもの

- 苗木(画像は棒苗※)

- 鉢

- 用土(果樹用のものがおすすめ)

- 鉢底石

- 肥料(ようりん・化成肥料・苦土石灰)

- ハサミ

※ 「棒苗」とは1年苗のことで、2年生苗と呼ばれるしっかりと育った苗の「大苗」もあります。

-

苗木は植えつけ前日に土をとり、根の部分を水につけて水揚げしておくと、定着が良くなります。

-

Step1

根をほぐし、太い根(直根)を鉢の高さに合うように切り詰めし、周りの根も長さを合わせるように切ります。

-

Step2

鉢の底が見えなくなるように、鉢底石をいれます。

-

Step3

鉢に用土を少しいれます。

-

Step4

用土に肥料(ようりん、苦土石灰)をいれまぜます。

-

用土10L あたりの目安

=ようりん15g、苦土石灰30g- ※ 植えつけの数日前に混ぜておくのが良いです。

-

Step5

苗木を鉢の真ん中に置き、根を分散させるようにほぐして、根の隙間に用土が入るように用土をかぶせていきます。

-

Step6

用土を入れる際に接ぎ木部分(こぶ状にふくらんだ部位)が隠れないように注意しましょう。

※接ぎ木部分が土で隠れると、その部分から発根して、樹の成長は早まりますが結実しなくなります。

-

Step7

たっぷりと水をやります。写真のように複数個所にホースを10㎝ほど差し込み水を潅注します。鉢の底から水がでてくるくらいまで入れましょう。

-

Step8

水やりで土の表面がへこんだ場合は用土をかるくかぶせます。上から肥料をまき、軽く水をかけます。

鉢の植え替え

-

根が伸びるスペースを確保するために一回り大きな鉢に植え替えたり、根を整理することで、根詰まりを防ぐことが出来ます。水がしみにくかったり、根が鉢の外に飛び出している状態は植え替えのサインといえます。

また、植え替えをすることで劣化した土を交換し、溜まった老廃物や雑菌、害虫の卵や幼虫を取り除き、綺麗な状態に保つことが出来ます。

用意するもの

- 苗木

- 一回り大きな鉢

- 用土(果樹用のものがおすすめ)

- 鉢底石

- 肥料(ようりん・化成肥料・苦土石灰)

- ハサミ

-

Step1

鉢の周りをたたきながら、幹を持ち、株を古い土ごと上に引き抜きます。

-

Step2

根についた古い土を手でほぐして落とします。

-

Step3

長い根や腐っている根があれば切り詰めます。

根が鉢の中でまわって絡み合っている場合は、のこぎり等で側面と底面を数センチ切り詰めます。

-

Step4

新しい鉢への植えつけは「鉢への植えつけ」の作業と一緒になりますのでそちらをご確認ください。

庭への植えつけ

-

Step1

直径70cm、深さ50mほどの穴を掘ります。

-

Step2

苗木の根をほぐし、太い根は1/3程度に切ります。

-

Step3

植え穴に肥料(元肥50gくらい)をまきます。

-

Step4

苗木を植え穴の真ん中に置き、根の間に土を入れ込みながら植えつけます。

-

土に、ようりん500g、苦土石灰1㎏、バーク堆肥10㎏程度を均等に混ぜて戻すと良いです。

-

Step5

土を戻す際に、つぎ木部分(こぶ状にふくらんだ部分)が隠れないようにします。

-

Step6

大苗は支柱を差し込み、ひもで固定します。

-

Step7

掘り返した範囲にたっぷり水をやります。水やりで地面がへこんだ場合は土を足しましょう。

剪定

-

植えつけから5年以上たち大きくなってきた木は果実のなる部分が木の表面部分だけになり、収穫量が少なくなるため、不要な枝を切る「剪定」が必要になります。

樹の内側の風通しや日当たりを良くすることで生育を促したり、栄養分の分散を防ぎます。

枝の剪定は、根からの水の吸い上げが少ない3月に実施すると切断面からでる樹液の量が少なく、感染症等のリスクを下げられるので、時期としては3月が適しています。

剪定作業は以下の3つの順番に行います。

-

Step1

まず、頂上枝を切り戻して樹高を抑えます。地植えの場合は手の届く高さ=2m前後、鉢植えの場合は鉢の直径の3~4倍くらいまでの高さに抑えるようにします。レモンは樹勢が強いので上に伸びようとしますが、上に伸ばし過ぎると着花結実しにくくなるので、樹が成長してきたら一定の高さを維持するようにします。次に、中間から上部の枝(亜主枝)で横に広がり過ぎたものを除去して全体のバランスを整えます。次にStep2に従って不要な枝を除去します。

-

Step2

不要な枝を除去します。

Step2-1~5が不要な枝に該当します。-

Step2-1

「枯れ枝」を除去します。

枯れ枝は黒点病などの病原菌の増殖場所になります。

-

Step2-2

「徒長枝」を除去します。

写真のように横枝の途中から真上に伸びる白筋の枝のことをいいます。太い枝を剪定するとその周囲から複数発生することもあります。

-

Step2-3

「下垂枝」を除去します。

地面に着く枝や混みあっている枝葉が上下で干渉する場合は下垂する枝を除きます。

-

Step2-4

「内向枝」を除去します。

内向きに発生した枝が交差したり、混みあう場合は除きましょう。

除去することで、内側に適度に光が入りやすくなり、防除や収穫等の作業もやりやすくなります。

-

Step2-5

樹木の根元から一番下の主枝の間に発生する若芽であるひこばえ様の枝も除去します。

-

-

Step3

太い枝(10円玉以上の直径)を切った場合は、切り口を保護します。専用のコーティング剤がない場合は木工用ボンドで代用も可能です。

芽かき

-

芽かきとは不要な芽を除去する作業のことです。

枝の成長期は春、夏、秋の3期にわかれます。

春枝(4~5月)は前年の枝から発生します。夏枝(6~8月)はこの春枝から、秋枝(8~10月)は春枝や夏枝から発生します。

そのうち春枝が最も重要で、果実になる花が多く着く他、翌春にも春枝が多く発生します。

一方、夏枝や秋枝は長く伸びすぎるか、逆に貧弱になるか両極端で、残しても翌春に発生する枝にはあまり開花しません。有用な春枝を冬まで充実させるため、夏枝や秋枝は芽かきをして間引きをします。

- 春枝の整理

-

4月

春枝はその年に果実がつくほか、翌年も有効に活用できることが多い重要な枝です。

むやみに芽かきして、枝の数を減らさないように注意します。1か所から複数萌芽した場合のみ、枝1本になるように取り除きます。

- 夏枝・秋枝の整理

-

6~10月

夏枝や秋枝は、細くて短いか、その逆で長くて太い枝が多くみられます。

これらは果実が付くことはほぼ無いため除去することで、果実がつきやすい春芽を充実させることができます。

芽かきは時期が早ければ早いほどその効果は高く、ハサミを使わずに手でも取り除けます。夏芽、秋芽及び葉が極端に黄色くなっている枝は、その枝の境目にある節の上で切って下さい。

枝が長くなった場合も、ハサミを使って枝の境目にある節の上で切って下さい。

摘花(摘蕾)・摘果

-

摘花(摘蕾)・摘果とは蕾や花、実が付いた段階で、生育の良いものを残し、いくつかを間引き結実数を少なくすることです。

花や果実をとるのはもったいない気がしますが、この作業をしないと、収穫数は多いが果実が小さく果汁が少なくなります。また翌年に木が衰弱して収穫量が減り、その後もなり年と、不なり年を繰り返します。

摘花(摘蕾)・摘果の時期

摘花:6~7月(夏花)

9~10月(秋花)

摘果:8月

防寒対策

収穫がピークを迎える時期ですが、地域によってはレモンの木が寒さで弱る可能性があります。

レモンは寒さに弱く、-4℃を下回る日が続くと凍害の危険があります。気温が氷点下を下回る前に、しっかり防寒対策をします。

庭植え

特に寒さに弱い3年未満の幼木は、十分な防寒対策をします。地上部の枝葉を白色の寒冷紗や不織布などで被い、ひもやクリップで固定します。

地面はわらなどでマルチングします。

鉢植え

特に夜間は屋内に移動するようにしましょう。その際、日中そこまで冷え込まない場合は外に出して日光を当てるようにしてください。屋内に移動できない場合は、地上部は庭植えと同様に、寒冷紗や不織布などで被います。

施肥

柑橘類は他の果樹と比べて肥料を食うといわれますが、レモンはその中でも特に肥料を食う果樹です。

枝葉の発生量が多く、年に何度も開花する等、多くの養分を必要とするからです。

肥料の種類

肥料は有機質肥料と化成肥料に大別されます。

有機農法に憧れ、油かすや鶏フンなどの有機質肥料で育てたい方も増えていますが、初心者の方には化成肥料または一部有機質が配合された有機化成肥料がおすすめです。化成肥料は、肥料分が多く緩効性と速効性の両方が存在します。施肥量は鉢や樹の大きさによって異なるので、購入した肥料の表示などをご確認下さい。

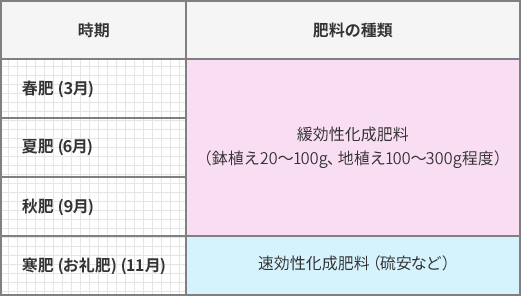

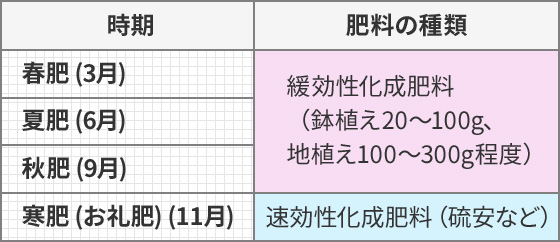

施肥の時期と種類

肥料のみでは微量栄養素が不足し、土が酸性化して肥料の吸収が悪くなるため、2月と9月ごろに苦土石灰を施肥します。(鉢植え10~30g程度、地植え200g程度)

葉面散布(4月~9月頃)

葉面(葉の裏側)に養分の入った溶液を散布し吸収させる施肥方法も有効です。葉に直接施肥するため速効性があります。月に1-2回程度、専用の葉面散布用肥料(液肥)か、尿素を500倍程度に希釈してスプレー散布します。

水やり

レモンは他の果樹に比べ、比較的水を必要とするので水やりは生育を左右する重要な管理作業です。

庭植え

庭植えは水やりをする必要がほとんどありません。ただし、高温期である7~9月には注意が必要です。水不足になると木がダメージを受けるほか、果実が大きくなりません。土を5㎝ほど堀り返して乾燥していれば水やりが必要です。枝葉が茂る範囲の地面にまんべんなく与えます。

鉢植え

植えつけ・植え替え時の数日はたっぷりの水が必要になります。定期的な水やりが必要です。鉢土の水が不足すると枝葉がしおれ、果実が少し柔らかくなります。水やりの頻度の目安は、夏はほぼ毎日、その後は徐々に少なくして、冬は7日に1回とします。根を常に過湿の状態にすると根腐れを起こすので、水をやりすぎるのも良くありません。

長期で留守にすることが多い場合は、家庭用の自動潅水機なども上手に活用しましょう!

病害虫の除去

代表的な病気と対応策

-

病原細菌は傷口から侵入しやすいので、トゲを切り取り、葉や枝を傷がつかないようにし、強風があたらないような場所に植えます。感染した果実や葉は二次感染を防ぐために取り除き、予防する場合はボルドー液を使用しましょう。

【写真1】葉

【写真2】果実

-

雨によって病原菌が運ばれるので、鉢植えは雨に当たらない場所に置きます。感染した果実や葉は二次感染を防ぐために取り除きましょう。

-

雨によって病原菌が運ばれるので、鉢植えは雨に当たらない場所に置きます。樹に枯れ枝がある場合は見つけ次第除去します。地面の枯れ枝や落ち葉は病原菌の冬越場所になるので拾って処分しましょう。

害虫の予防策

アブラムシ、ダニ、カイガラムシ、カミキリムシ等。

市販の家庭園芸用の殺虫剤や有機規格にそった殺虫殺菌剤などを使用して対処しましょう。

収穫

1月頃から翌春に咲く、花や枝が作られはじめます。

いつまでも実が枝についたままだとそれらの活動が阻害される恐れがあるため、遅くとも上旬までにすべての果実を収穫しましょう。

収穫の際は、軸を⾧めにとって(写真①)、手前で2度切りをします(写真②)。2度切りする際は、軸とヘタの境目のところで切るようにします。2度切りするのは、収穫の前後で果実に傷を付けないようにする為です。レモンは果実表面に傷が付くとそこから腐敗することが多いので、初めに収穫ばさみで傷つけないように果実から1-2cm離れたところで切った後、残った軸で他の果実を傷つけないようにもう一度切ります。